近日,我院李成林教授、于妍妍教授团队在《Biosensors and Bioelectronics》(中科院1区TOP)发表题为“A facile liquid biopsy assay for highly efficient CTCs capture and reagent-less monitoring of immune checkpoint PD-L1 expression on CTCs with non-small cell lung cancer patients”的研究论文。该研究成功研发出一种高效、便捷的非小细胞肺癌(NSCLC)液体活检技术,可实现对患者外周血循环肿瘤细胞(CTCs)及其PD-L1表达的动态监测。我院2022级临床药学硕士研究生刘玉萍、2022级药理学硕士研究生张贝贝、2021级临床药学硕士研究生吴雪源为论文的共同第一作者,于妍妍教授、李成林教授为共同通讯作者。

NSCLC作为全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤之一,约占肺癌病例的80%-85%。近年来,免疫检查点抑制剂为晚期肺癌患者带来了新的治疗希望,其中PD-L1(程序性死亡配体1)表达水平是预测患者对PD-1/PD-L1抑制剂治疗响应的关键生物标志物。然而,传统PD-L1检测依赖组织活检,存在取样侵入、检测滞后、无法动态监测等局限性,且肿瘤异质性和治疗过程中PD-L1表达的动态变化,导致部分患者难以获得精准的治疗指导。而CTCs作为液体活检的核心标志物,具有微创获取、可重复取样、反映肿瘤实时状态等优势,有望成为PD-L1表达动态监测的有效对象。

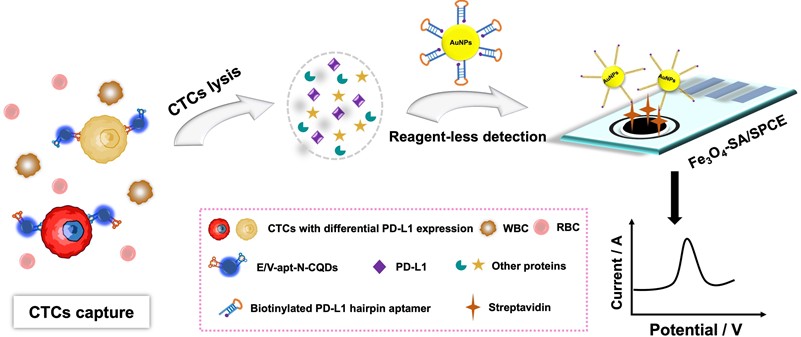

针对上述难题,团队创新性地构建了“双适配体修饰纳米探针捕获-无试剂电化学检测”一体化液体活检平台。该平台包含两大核心技术:一是研发 EpCAM/Vimentin双适配体修饰氮掺杂碳量子点探针(E/V-apt-N-CQDs)。该探针在血液样本中仍保持稳定的捕获性能,有效解决了CTCs异质性导致的漏检问题。二是建立基于金纳米颗粒(AuNPs)的无试剂PD-L1电化学检测体系。该检测体系灵敏度高,最低检测限达2 ng/mL,且无需额外添加信号放大试剂,操作简便、成本较低,适合临床快速检测。该平台应用于41例NSCLC患者,以探讨 CTCs数量或PD-L1表达与病情进展和免疫治疗疗效之间的相关性。结果表明,CTCs计数升高或PD-L1水平降低与临床进展之间存在显著关联。此外,对8名接受PD-1/PD-L1抑制剂治疗的患者进行动态监测发现,治疗两周后6名患者CTCs数量下降,提示治疗有效,且CTCs数量增加伴随PD-L1表达降低的患者可能对治疗响应不佳。本研究技术有望为免疫治疗疗效评估和治疗方案调整提供重要依据。

相关工作受到了国家自然科学基金、徐州市科技计划项目等资助。同时受到了徐州市中心医院、徐州医科大学附属医院等合作单位的支持。