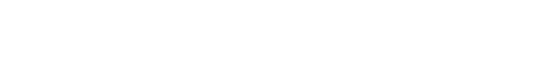

传统生物检测技术(如酶促反应或核酸扩增)在低温环境下往往因活性大幅下降而导致灵敏度显著降低。这种局限性在冷链运输、极地科研等领域尤为突出,亟需开发能够在低温条件下稳定运行的高效检测工具。尽管少量耐寒纳米酶已被报道,但其种类有限,应用场景较为单一,难以满足多样化需求。因此,设计并开发高效、低成本的冷适应纳米酶,并深入探索其在低温生物检测领域的应用具有重要意义。为此,本研究通过修饰钙钛矿氢氧化物,构建了一种新的冷适应性纳米酶,它具有优异的氧化酶样活性,并且在0°C时仍能保持超过90%的催化功能。随后,研究者利用该纳米酶建立一个低温适应性生物传感器,并系统地比较了其在室温和0°C下对多种分析物(离子、小分子、蛋白、细胞裂解液以及气体)的检测能力(图1)。

图1 冷适应纳米酶的制备示意图及其在RT和0℃下对多种分析物的生物传感性能探索

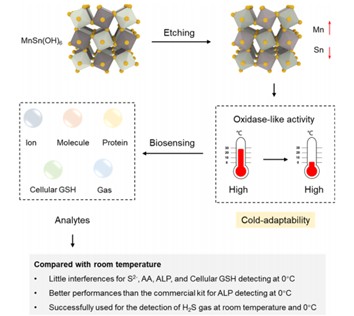

图2 元素分布、氧空位及价态分析

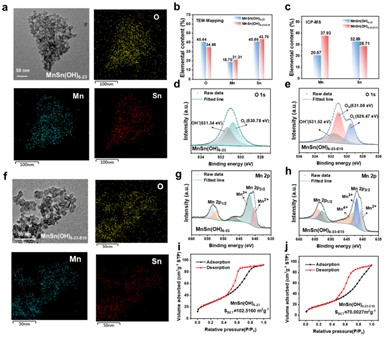

研究者通过XPS、ICP-MS和BET测试发现,材料中锰含量的增加、氧空位的引入以及四价锰的生成可能是其“适冷”催化活性的原因(图2)。采用密度泛函理论(DFT)计算,深入研究了材料在蚀刻前后表面对O2的催化激活以及对TMB的类氧化酶活性机制。具体而言,研究以无缺陷的MnSn(OH)6(具有{100}晶面)和含锡空位的MnSnV(OH)6为模型,分别代表蚀刻前和蚀刻后的材料表面,通过图3明确了这两种材料催化TMB的O2激活机制。基于反应途径的吉布斯自由能(∆G, 单位:eV)曲线的势能面分析表明,*OOH中O-O键的断裂是整个反应的速率决定步骤。针对MnSn(OH)6,*OOH激活的能垒为1.23 eV,而在蚀刻后的MnSnV(OH)6中,这一激活能垒显著降低至0.76 eV,表明蚀刻过程显著提高了材料的氧化酶活性。此外,根据热力学公式∆G = ∆U - T∆S的关系计算,在低熵条件下(S = 44.320 J/(mol·K)),273.15 K时蚀刻后MnSnV(OH)6的激活能垒仅为0.78 eV。这一结果很好地解释了MnSnV(OH)6即使在低温环境下仍能保持高催化效率,从而证实了其优异的冷适应催化能力。

图3 DFT理论模拟催化机制与能垒优化

值得一提的是,基于该纳米酶构筑的比色探针在0°C下对S2−、AA、ALP和细胞裂解液中GSH的检测灵敏度接近其在室温下的水平(图4)。此外,对于ALP的检测,该探针在0°C下的灵敏度优于商业ALP试剂盒。

图4 纳米酶探针低温下对S²⁻/AA/ALP的检测性能

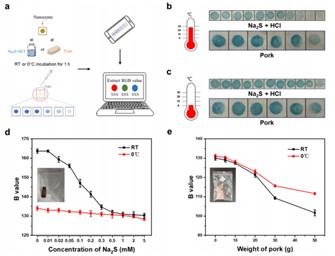

最后,该研究团队成功开发了一款基于冷适应纳米酶的纸基比色传感器,用于低温环境下硫化氢(H2S)气体的检测——这一气体是判断肉类新鲜度的重要指标(图5)。该传感器通过将冷适应纳米酶负载于滤纸上,不仅能够检测化学反应法(Na2S与HCl反应)生成的H2S气体,还可监测自然腐败肉类释放的H2S气体。在室温及0°C环境下,传感器能够通过肉眼观察颜色变化实现快速判断,同时可借助智能手机的RGB色彩分析实现H2S含量的定量检测。

图5 纸基传感器在不同温度下的H2S气体检测性能

该研究以“Engineering Perovskite Hydroxide as a Cold-Adapted Oxidase Mimic for Construction of the Robust Low-Temperature Adaptive Biosensors”为题发表中科院一区期刊ACS Sensors。徐州医科大学青年教师刘雨风、研究生张婧、江西师范大学研究生万雨昕为共同第一作者,江西师范大学高雪皎副教授、南京大学魏辉教授、徐州医科大学杨冬芝教授为通讯作者。

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssensors.4c02848