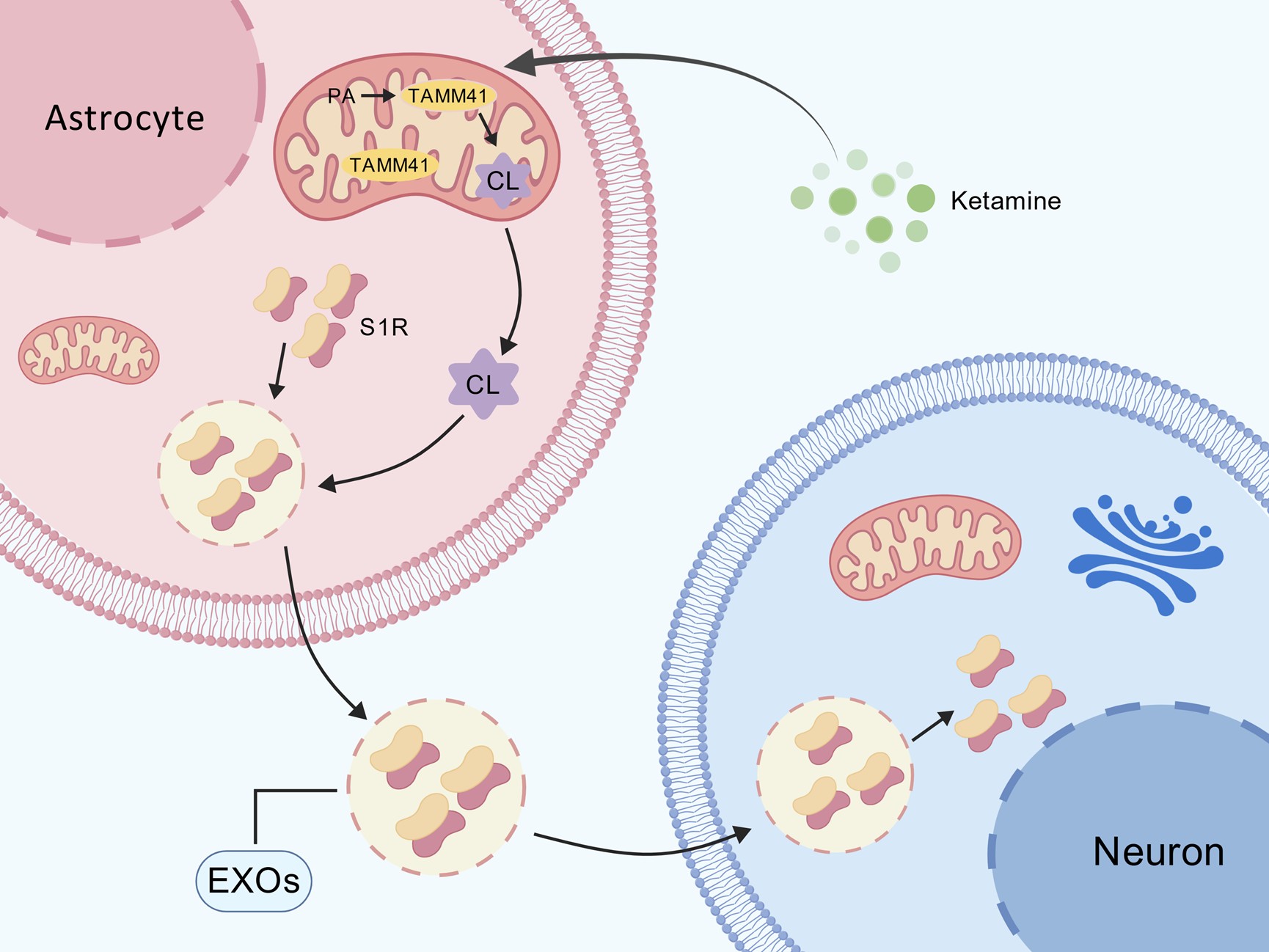

近日,我院王允教授课题组在知名国际期刊《Molecular Psychiatry》(中科院一区,精神病学领域TOP期刊)在线发表题为“Sustained antidepressant actions of ketamine involve TAMM41-mediated transfer of astrocytic sigma-1 receptor to neuron”的研究论文。该研究首次揭示了星形胶质细胞线粒体蛋白TAMM41通过外泌体途径介导sigma-1受体(S1R)跨细胞转运至神经元,从而介导氯胺酮持续抗抑郁作用的全新机制,并据此提出红细胞来源外泌体装载S1R mRNA的潜在抑郁症治疗策略。

抑郁症已成为全球致残率最高的精神疾病之一,传统单胺类抗抑郁药起效慢、缓解率低。氯胺酮作为“近20年来最重要的发现”,可在数小时内产生快速且持续的抗抑郁效应,但其分子机制尚未完全阐明。课题组研究表明,氯胺酮通过激活星形胶质细胞线粒体蛋白TAMM41,促使其催化的心磷脂合成途径,进而驱动星形胶质细胞外泌体装载sigma-1受体并向神经元定向转运;在星形胶质细胞特异性敲除TAMM41的小鼠中,氯胺酮仍能实现注射后1小时的快速抗抑郁效应,但其3天的持续抗抑郁效应则被完全阻断。在此基础上,团队利用红细胞来源外泌体包载体外转录的S1R mRNA,构建成外泌体制剂S1R-EXOs。发现该制剂可跨越血脑屏障,优先被神经元摄取,6小时内即可在mPFC和海马恢复S1R蛋白表达;单次静脉注射S1R-EXOs显著逆转慢性皮质酮诱导的抑郁样行为,疗效持续至少24小时,且优于传统S1R激动剂氟伏沙明。

该研究不仅阐明了氯胺酮抗抑郁作用中的“星形胶质细胞-神经元”细胞间通讯机制,还为开发新的抗抑郁策略提供了有益参考。徐医附院郭琳博士,研究生林欣婷、王清华为该论文第一作者,郭琳博士、王允教授为该论文通讯作者。刘子玉、吕娜等研究生亦作出重要贡献。相关工作得到国家自然科学基金、江苏省自然科学基金及徐州医科大学附属医院高峰学科项目等的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41380-025-03248-x

【初审:李桃春;复审:周雪妍;终审:韩爱侠】